先日15日に竣工した住宅の母屋と離れ。

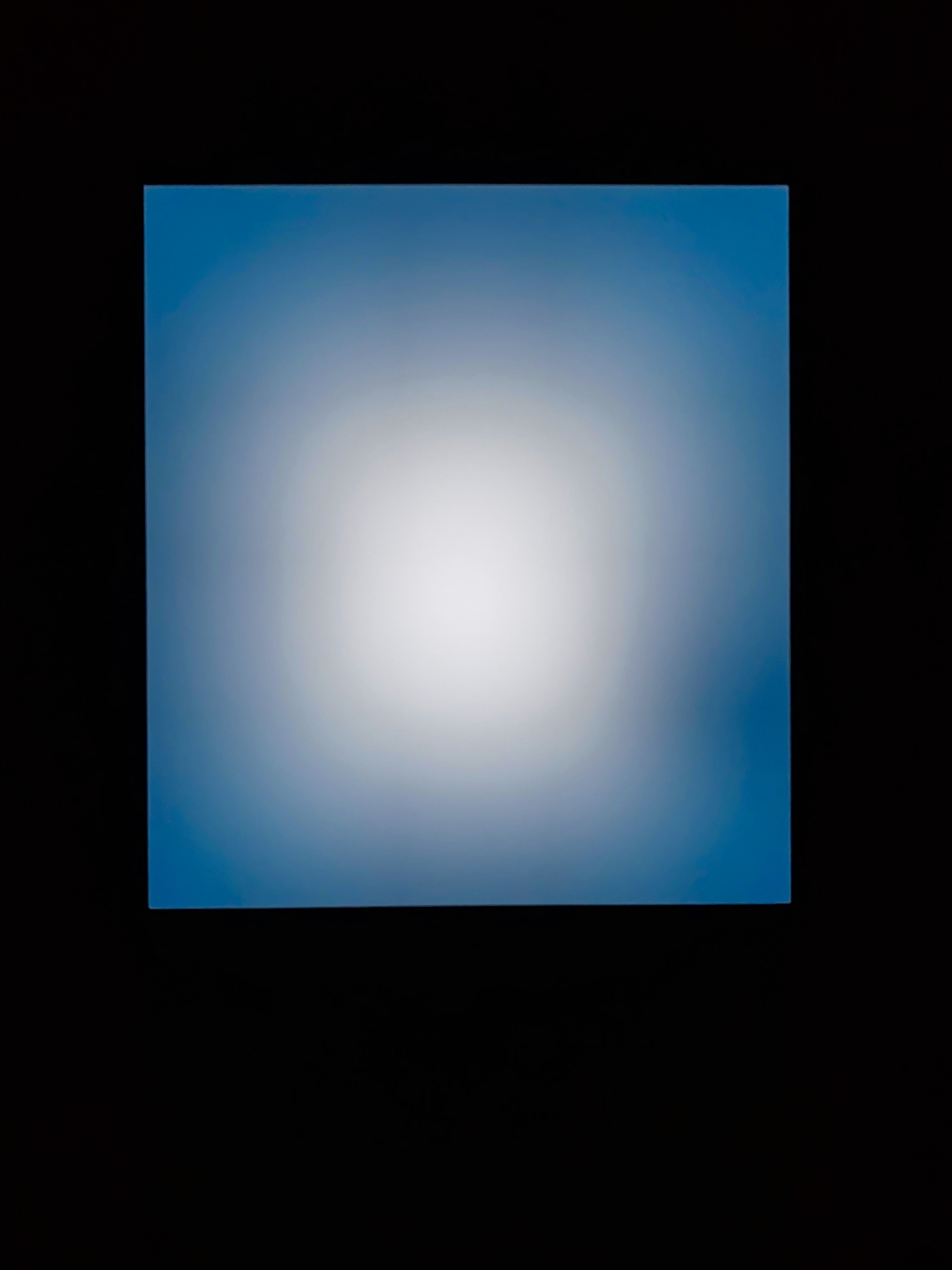

母屋に作った天窓は光の波長が短い朝の仕様にした。

海の底から見上げた色調になった。

離れの入り口は両開きに。その内側にステンレス格子で挟んだ防虫網を引き戸にした。

建築の世界に入るきっかけをくれた逸見さん。

京都で数寄屋の修行を終え帰岡し、仕事を続けていた。

大きな体で滑らかにゆっくり動く。

凪の如く決して誰にも怒ったりなどしない。

いつもうす汚れていたが、品があり諦観を漂わせていた。

規矩尺術を巧みに使いこなし、曲尺をくるくると回す。

黙々と滑らかに刻みものを組み上げる。

たまに出来たものが気に入らないと、工期や予算などお構いなしに黙々と壊す。

何も分かっていない私に、

「たとえば拳大の石があるとするじゃろう。ほんとに拳くらいの大きさなんか、

土の中の大きな石の先端なんか感じてわかる様にならんといけん」

この人ほんとに分かるんかなあと思いながら「はい」と返事をした。

「仕事」事に仕える。

自分の感覚に従って「美」を追求する真摯な姿勢を思い出し

今でもやはり憧れである。

竣工と同時によく作る木のオリジナルポスト。

材料はたも、内寸横410ミリ縦300ミリ。

普通封筒は小口の穴から投函。

大型封筒は上の蓋を上げて投函。

取り出す時は全面がOPENになる。通常はネオジム磁石で蓋は半固定するが

防犯が気になればダイアルキーも付けられ、外壁の色に合わせて木の目が消えないように塗装する。

3年前に竣工したcalmeの小庭の刷新。

上部は開放して夜露が入るようにしてある。植物が育つ重要な役割があるが

近年の短時間での雨量の多さは困りものだ。

水苔が環境に合わず傷んでしまったので全て除去をした。

庭の高さも少しあげて作り直す。

痩せた黒土を全体に使い、木々の間に雑草も混ぜて植える

飾らない素朴な自然の切り取りです。

雨が降ると高低差によって溜まりながら流れていくようにした。